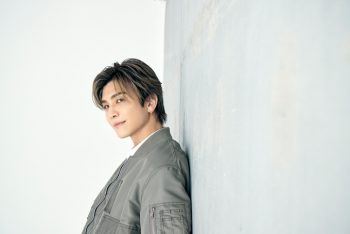

「クソババア」と言われたら、「よし、うちの子は元気に育ってる」と思うくらいがちょうどいい。思春期の子どもとの向き合い方【「タベコト」連載中・日登美さんインタビュー・前編】

ドイツを拠点に「台所から子育て、暮らしを豊かに」をコンセプトに活動し、9歳~24歳まで5人の子を、さまざまな国で育ててきたモデルの日登美さん。kodomoe webの連載でも、思春期真っ只中の子どもたちとのバトルを、笑いながら乗り越えたエピソードを話してくれました。反抗しながら失敗を繰り返すわが子と、どう向き合っていけばいいのか、日登美さんに思春期との向き合い方を伺いました。

3男3女6児の母。10代よりファッションモデルとして雑誌、広告等で活躍。その後自身の子育てから学んだ、シュタイナー教育、マクロビオティック、ヨガなどを取り入れた自然な暮らしと子育てを提案した書籍、レシピ本など多数出版。現在はモデルとして活躍する傍ら、オーガニック、ナチュラル、ヘルシーをモットーに、食、暮らしと子育てのワークショップ、オンライン講座などを行う。

kodomoe web「日登美のタベコトin Berlin」連載中!

台所から子育て、暮らしを豊かに。「Mitte(ミッテ)」

※「Mitte(ミッテ)」で好評の思春期倶楽部は2026年1月より新しいシステムでスタートします!

Instagram / @hitomihigashi_b (日登美)@mit_te_mit(Mitte)

音声プラットホームvoicyで「日登美のイロイロ子育てラジオ」発信開始!

中高生はまだまだ子ども。社会全体であたたかく認めて

――日登美さんが、思春期の子育てで大変だったことは何ですか?

幼児期は「寝られない」「自分の時間がない」など、身体的にしんどいことが多かったけれど、思春期はそれよりずっと精神的にキツいですね。だって、理不尽に「クソババア」とか言われるんですよ。でもこの言葉は、思春期の子にとってはもはや標準語のような、挨拶のようなもので、ケンカ腰でくるのが普通なんです。それでも、上の子で、その先にある大きな成長を見てきたからこそ、いまは「これも発達の過程として必要なことなんだな」と思えるようになりました。

だから、思春期の子を持つ親御さんに伝えたいのは、「思春期といっても、まだまだ子どもなんだから、もっと寛大になっていいよ」ということ。みんな、中高生に期待しすぎているんですよ。「もう15歳になったんだから、これぐらいできるでしょう」と思いがちですが、社会が許さないというだけで、この時期の子どもたちは、実はとても孤独。心はまだ“ガラスの10代”なんです。「挨拶もしない」「しつけがなってない」と切り捨てるのではなくて、どんなに悪態をついていても、もっと社会全体であたたかく認めてあげたほうがいいと、私は思います。

特に日本の子たちはいい子過ぎますね。お行儀が良すぎて、思春期のエネルギーをどこで発散したらいいのかわからない。もうちょっと「クソババア」とか言ってたらいいんです(笑)。

この強いエネルギーにまず最初にぶつかるのが、一番近くにいるお母さん。そりゃあ、メンタルやられますよ。体力も削られます。だからこそ、お母さんは、自分が楽しいことを持っていた方が絶対にいいですよ。子どもからの攻撃に、同じエネルギーで返すのではなくて、うまく逃す感じで対応するのがラクだと思います。子どもって、親がどれだけ寛容か、どれくらい賢いかを試しているんですよ。

私は「クソババア」と言われても、わざと「どうやったらこんな汚い口になるのかしらね。親の顔が見たいわ」と言ってみたり、「クソババアじゃありません。あ、クソジジイでもないんですけどね」みたいなこと言って、笑いで返すんです。そうすると向こうも、エネルギーをぶつけたいのに拍子抜けして、つまんなくなってくるんですよね。

社会としてでなく、「家族として」の叱り方を

――感情的に叱るのと、社会的に「よくない」と叱るのでは、どちらが効果的でしょう?

絶対言わない方がいいのは、「みんなにご迷惑かけるように育てたつもりないよ」とか「みんなが見てるのに、そんなことして恥ずかしくないの?」といった、社会的にダメという叱り方ですね。これは、思春期の子にはNGワードです。

思春期は、人と比べられたり、社会の価値観でジャッジされるのが一番嫌いです。そんなの自分とは関係ないと思っているから。心の中で「社会なんかクソくらえ」と思ってるのに、建前で言われたら反発したくなりますよ。伝えるときは、「私はこう思う」「私はそれは許せない」と、親としての立場から愛情を込めて伝えるほうが、ずっと心に届きます。

親が予測した通りになってもならなくても、責任を取るのは子ども

――日登美さんは、子どもとの関係で腹が立ったとき、どうしていましたか。

思春期のバトルは、すべてが持続的な痛みですから、母は強くなるしかない。とはいえ、その痛みがあること自体が、健全だとも思っています。「クソババア」と言われたら、「よし、うちの子は元気に育ってる」と思うくらいがちょうどいい。

失礼なことをしたり、だらしない服装をして、ピアスを開けて、学校も行かない……。それは全部、子どもが自分を作るためのプロセスです。自分探しの一部として、見守ってあげてほしいです。自分に穴を開けようが入れ墨しようが、関係ないですからね。「あとは自分で後悔してね」と、どこかで割り切るのも大切です。

私たち大人もそうですが、結局、人から言われてわかったことって大して身にならないんです。でも自分が本当に恥をかいたら、絶対やめようって思うじゃないですか。この時期の子どもはその恥を繰り返していて、親の私たちは後ろでたくさん謝んなきゃいけないんですけど、それは世間体だからと割り切ればいい。「本当にご迷惑おかけして」って頭下げにいけばいいんです。私も、日本にいるときに、警察に行ったこともあります。「お母さん心配してるぞ」と、優しく言われたそうですよ。

そういうとき「ほれ見たことか」と思うけれど、それを言っても「別に困ってないし」「学校なんか行きたくないから」と言われるだけ。だから、ほら見たことかという状況になってから、「じゃあどうしようか」と一緒に考えればいい。子どもが落第したときも「もう1年学校に行くこともできるし、別の道もあるしね」と言ったら、「もう1年やる」と自分から言ってきました。親には見えていたことだけど、本人には見えていなかったから、そこではじめて考えられるんですね。だから、落第して困ることは間違いじゃない、私はそう考えています。

3年後の自分なんて想像できないから今を一緒に考える

――特に思春期は、受験の時期とも重なるので、子どものことを思うと「高校ぐらい卒業しないと」「大学に行けなかったら就職が大変」などと言いがちです。何かアドバイスはありますか?

私も同じ道を通ってきたので気持ちはよくわかるのですが、結果的に見てみると、その時期の子どもって、そんなに先を見てないんですよ。もうその日1日を生きていくのが精一杯だから。卒業したらこうなるっていう3年後の自分なんて想像もできないわけで、いまのその子の状態に寄り添ってあげない限り、その3年後はないんですよね。

ただ一緒に、そのラインに立ってあげることです。アドバイスなんて、聞きたくもないんですよ。なにより怖いのは、そのいまの状態にどれくらいの緊迫があるかがわかりにくいこと。精神的な辛さが親の想像をはるかに超えているときがあって、自殺する子どもが多いのは、そこなんですよ。

〇〇大に受からないとか、うちの子は頑張ればその能力があるはずなのに、というような期待は、子どもの負担にしかならないし、それは全部手放したほうがいいです。こんなに能力があるのにって思ったとしても、子どもが望まないこともあるんですよ。この子の人生だから、この子が何しても元気だったら大丈夫だからと心得て、「あなたが選んだその人生で、あなたは頑張れ」って手放すという修業を積んできました。正直大変で、10円ハゲができました! 本当にハゲるんだってビックリしました(笑)。

大事なのは、子どもの“目線”に下りていくこと

もちろん、なかには「先を教えてもらわないと不安」な子もいると思います。でもまずは隣にいて、「勉強やりたくないんだね」「学校行きたくないんだね」って受け止めて、その子の目線まで下りていくっていうのが、実は子どもが一番求めていることなんじゃないかなと私は思います。思春期の子は、自分の世界に閉じこもりがちで、何を考えているのか、親にも見えにくくなります。それでうるさくなりがちですが、こっちが関心を持つことは、子どもは完全にNoというわけではないはずです。

ヨガで習った言葉なんですが、「行為はささげもの。結果は授かりもの」っていう考え方があるんです。まさに、思春期の子育てにぴったり。「こんなにやったのにその態度はないでしょ」「あんなに言ったのに、私だけ、なんでこんな苦労して」と思うじゃないですか。そうじゃないんです。やってあげて、さらにやってあげて、その結果は何が来ても、もうそれが授かりもの。子どもが不登校になっても、グレても、東大に行っても、それぞれが授かりものであり、贈りものです。そう思えたとき、親は思春期をちゃんと乗り越えていけるんじゃないかなと思います。

大人になった子どもらが集って一杯やってる姿を見る日が来るなんて! 子育てあっという間って本当ですね。(「タベコト」79回より)

>>【後編】「あのときはほんと、死ねとか言ってごめんね」と言ってくれた長女。記念にスクショを撮りました(笑)。激しかった思春期を振り返って思うこと

取材・文/日下淳子 撮影/花田梢

KV修正-350x350.jpg)