作家・金原ひとみさんロングインタビュー。小説を書くことが一番自分を救う行為。現実とフィクション、両方あるから生きていける【前編】

2004年にデビュー作『蛇にピアス』で芥川賞を受賞した金原ひとみさん。人間が抱える根源的な孤独感や、やり場のない心情を繊細かつ生々しく描いて話題をさらいました。それから20年、今でも文壇の顔のひとりとして精力的に作品を発表し続けています。一方、プライベートでは2人の娘の母親としての一面も。育児と執筆の両立は「壮絶だった」と語ります。その真意とは。kodomoe2025年2月号本誌の貴重なロングインタビューを全編公開。前編をお届けします!

かねはらひとみ/1983年、東京生まれ。2003年に『蛇にピアス』ですばる文学賞を受賞し、デビュー。翌年同作で芥川賞を受賞。2010年『TRIP TRAP』で織田作之助賞、2012年『マザーズ』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、2020年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞、2021年『アンソーシャル ディスタンス』で谷崎潤一郎賞、2022年『ミーツ・ザ・ワールド』で柴田錬三郎賞を受賞。

――金原さんはどんな幼少期を過ごされましたか?

すごく“子どもが合わない子ども”だったなと思います。子どもが楽しいと思うことのほとんどは楽しくない、冷めた目線を持っていました。例えばディズニーランドへ行っても、「どうせ中に人が入ってるんでしょ」みたいな(笑)。親からしたらすごくつまらない子だっただろうなと思います。

あと、幼稚園の頃から、隙あらば休む子どもでした。仮病などを駆使しながら、毎朝園に行くのを嫌がっていましたね。他の子たちとそりが合わないということもあったし、みんなと同じことをしなくてはいけないこともきつかった。お絵かきをしましょうと言われても、別にそういう気分じゃないのになぜしなくてはいけないのかって感じていました。とにかく決められたことをする集団行動が息苦しく、耐えられなかったんです。ずっと休みがちでしたが、小学4年生になった頃から完全に学校は行かなくなりました。

――その時のご両親の反応は?

母親は世間体を気にする人だったので、「行きなさい」という頑なな態度で、何度か強制的に連れて行かれたことも。途中からは諦めていましたけど、叶うことならば普通に学校に通ってほしいとずっと言っていました。一方で父親は、「まあ行きたくないんだったら無理に行かせることないだろう」というスタンスで、両親の間にも温度差がありました。

――当時感じていた生きづらさについても伺いたいです。

子どもにとって世界ってすごく狭いですよね。学校と家庭、両方が行き詰まってたら、他に居場所はないですから。私の場合、母親とは仲がずっと悪かったし、かといって学校に行っても全然楽しくない。10歳ぐらいの頃から定期的に非常階段からいつも下を眺めて、いつ飛び降りようかと悩んでいた時期がありました。それが私にとっては普通。わりと常に死にたい、いなくなりたい、という感覚を持っていました。中学生になって、家庭と学校以外の場所で人間関係を築けるようになってからは、その閉塞感から解放されたように感じます。

――著書『ミーツ・ザ・ワールド』(※1)に出てくるライは死にたい願望を持っている人物でした。それに近い感覚でしょうか。

そうですね。「何で自分はここにいるんだろう」という不思議な感じはずっとありました。死のイメージは常に身近にあったと思います。若い頃はそのことがずっとつらかったですね。でも、私が希死念慮を抱えていたのは「与えられしギフト」というか、特別悲観的に考えなくてもいいのかもしれないとここ十年ぐらいで思うようになりました。

――中学校はどうでしたか?

中学校は2年生の2学期に、3日だけ行ったんですよ。付き合ってた彼氏に「中学行ったことないんでしょ。行ったら楽しいかもよ」と言われて。じゃあちょっと試しに行ってみようかなと思い、髪を黒くしないなら来るなと言われていたので、わざわざ髪の毛も黒くして(笑)。何をやっているのかよくわからないまま数日過ごしてみたものの、結局行かなくなりました。高校にも一応進学しましたが、3か月ぐらい行ったり行かなかったりを繰り返して、中退しました。

――中学生の時はお父様の金原瑞人さんの小説創作ゼミに潜っていらしたとか。

当時、原稿用紙20枚くらいの小説をすでに自分で書いていたこともあり、父親が、担当する大学の小説創作ゼミに誘ってくれたんです。大学生たちと感想を言い合って、批評的な視点を得られたこともあり、とても刺激的でした。

――創作に向き合おうと思ったきっかけは?

小学5年生の頃から小説を読み始めていました。村上龍さん、山田詠美さん、原田宗典さん、宮部みゆきさんらの本は特に好きで、小説を読んだ瞬間から、私もこういうものを書いてみたいと思いました。読み始めと書き始めがほぼ一緒だったんです。当時の自分にとっては書くことが生きる場所にもなっていたんだと思います。自分もやってみたい、と自然に書き始めていました。表現したい欲求があり、何かしら書くことで救われている感覚がありました。早い段階で小説に辿り着けたのは父親のおかげだと思います。

――小説を書き続けて、20歳で『蛇にピアス』で芥川賞受賞。最年少の女性2人のW受賞は大きな話題となりました。今振り返ってみていかがですか?

若い女性が受賞した際の新聞やメディアの騒ぎ立て方は想定内で、渦中にいる時は、「ああ、こういう感じか」と俯瞰して見てました。今改めて振り返ると、やはり時代が時代だったんだと思います。今だったらあんな騒ぎ方はしないでしょうから。

――当時は作品についてどういう反応が多かったですか?

取材に来られる人たちは年齢が上の世代の人が多かったので、「今若者ってこんな感じなの?」などと聞かれることがよくありました。『いや、別にそんなわけじゃないと思いますけど(笑)』、と返していました。でもあの頃に比べて、今は舌ピアスもそこまで特別ではないですよね。当時は自分でやりたくて調べていたんですが、痛そうだから小説にやらせたところもあるんです。

――小説の活用の仕方がすごいですね。

人生に迷った時とか、この選択をしたらどうなっていたんだろう、これからどうなるんだろうという問いや悩みは、小説の種になります。ちょっと勇気のいることに挑戦したくなったら、まずは小説でやらせてみる、というのをよく実践していますね。安全圏にいながら体験できるというか。

ワンオペ育児と母性神話に

苦しめられる日本の母親

――ご結婚、ご出産の年齢も若かったですよね。

芥川賞を受賞したのが2004年で、その年の12月に結婚したんです。そして2007年、24歳のときに第一子が誕生しました。

――金原さんは昨年、朝日新聞に『母の仮面が苦しいあなたへ 「自分」は今もそこにいる』(※2)というコラムを寄稿されたことも話題になりました。改めて子育てについてもお聞きしたいのですが、苦しい記憶を呼び起こしてしまったらすみません。

いいですよ、私は話したり書いたり、表現することで生き延びてきた人なので。

――ワンオペ育児を強いられたことに対する怒りや苦しみを生々しく表現してくれた文章に、多くの人が共感しました。時間が経っても苦しみはなかなか消えないものですね。

そうですね。例えばSNSで自分と全く同じ境遇の人の話を見かけた時に、すごく生きた憎悪が体の中を駆け回るみたいな瞬間ってありませんか? すごい新鮮な「殺してやる」という気持ちがまだまだ全然出てくる(笑)。むしろ感情は当時よりも強くなっているように思います。当時自分も甘んじて受け入れていた抑圧を、今の社会はちょっと許さなくなっているじゃないですか。あの時のやるせなさを改めて今思い返すと、より怒りが湧いてきます。それはモラハラやパワハラ、性被害を受けた方も同じだと思います。その時は心が死んで気持ちを封じ込めていたとしても、10年20年と時が経った後にやっと加害者に対する怒りが溢れてくる。爆発的にその感情が強くなることもあると思うんです。あらゆる加害が社会的にも許せないものと認定されてきた中で、自分の怒りは間違っていなかったと思えるし、逆に今まで気持ちを抑えていた自分自身に対する憤りを感じることもあります。

――自分の心を守るため「否認」という心のメカニズムが働いて、すぐに被害の申告ができないという話もあります。さまざまな被害について自分の言葉で語りだす人が増えてきて、それが認められてきたのはいい流れですよね。

「ワンオペ育児」についても、その言葉がなかった時代は問題提起されることもなく、育児への不満も母親になりきれない女たちのぼやき程度に捉えられていました。多くの人たちが声を上げ始めたことで、それが社会に認知・ジャッジされるようになり、ようやく被害が認められる。だから怒りは言葉にしていかなくてはいけないと改めて感じています。

――金原さんの場合、特に若くして結婚出産を経験された苦労もあったと思います。

「ここまでか!」という思いはありました(笑)。小説が書けない、仕事の時間が取りづらいのは苦しかったです。デビューしてちょうど3年ぐらいで、いろんな会社とお仕事をするようになった時期でした。自分としても書くものの幅や出版社との付き合いを広げていきたいタイミングだったのに、一気に家の中に閉じ込められてしまいました。書けない焦りもあるうえに、気分転換に遊びに出ることもできない。常にストレスがたまっていました。

――出産に際しては心構えはできていたのでしょうか。

自分も子どもはいつか産むのかなと思ってはいましたが、当時の私は全くその心構えはできていなかったです。漠然と27歳ぐらいまでに子どもを持つか決めればいいかぐらいに思っていました。しかし、相手はそういう私の都合や意思は完全に無視していました。自分の人生をコントロールできない感覚は、尊厳を奪われたと感じるに十分でした。周りに子どもがいる友人もいなかったから、赤ちゃんがどんな存在なのかの想像も全くできないまま出産しました。振り返ると、実際に生まれるまで赤ちゃんをリアルな存在としてはあまり認識できていなかったような気がします。

――子どもを持つことに前向きではなかった金原さんの意思に反して、パートナーは望んでいたと。

もちろん生まれてしまえばその存在を覆すことはできないですし、出産育児の当事者としてあらゆる体験ができ、なにより唯一無二の我が子と出会えたという喜びもありました。しかし、元配偶者は多忙で、そこから壮絶なワンオペ育児が始まりました。

――特に大変だったことはなんですか?

寝つきが悪い子だったので、寝かしつけが一番つらかったですね。育児に非協力的な元配偶者が「女親の方が育児は上手い」という幻想を持っていたことにも苦しめられました。そんな状態の中、自分がしっかりしなければ子どもが死んでしまうという思いで育児をしていました。本当に常に脅迫されてるような感覚だった。ノイローゼだったんでしょうね。

――金原さんの中に、母親としての気負いもあったのでしょうか?

あったと思います。他の母親と比べて、なんだか自分は子どもをちゃんと愛せていないような気がしていて、そんな自分にもショックを受けました。すぐに保育園に入れたことにも罪悪感があったし、呼び出しの連絡が来ると、「仕事はどうしよう」と真っ先に考えてしまう。どうしても天秤にかけることになってしまうことが多かったので。

――母親は子どもが生まれると、育児をすることに無条件の喜びを感じ、自分のことより子どもを優先し、愛することができるという「母性神話」はいまだに社会に根づいていますからね。

そうですね。そうじゃないと「悪い母親」の烙印を押されてしまう。その感覚をどこかで自分にも内在化してたと思います。私もそんなことにとらわれているつまらない人間だったんだと打ちのめされた気がしました。

――当時、その価値観に抗おうとした経験はありますか。

やはり小説ですね。つまらないことにとらわれていた自分から脱却するために、言葉で幻想を打開していきました。あとはあんまり母親っぽい格好をしたくないなと思い、すごいヤンキーみたいな格好でいましたね(笑)。

――周りからの反応はどうでしたか。

通りすがりの老人とかに、「母親のくせに」的に悪態をつかれたりしました。母親がタバコを吸ったり、お酒を飲み歩いたり、派手な格好でいることにもまだ世間が厳しい時代でもあったので。そういう類の非難は一身に浴びてきたと思います。

「母親」という記号の追加が受け入れられなくて、周りから求められる母親像と、自分の中にある自己イメージの違いに苦しみました。これまでの母親像に縛られることで世の中の母親たちがどれだけ苦しんでいるかを『マザーズ』など小説として書いてきたのですが、それは一番自分を救った行為でしたね。

――閉じこもれば息苦しく、外に出れば厳しい目が向けられる。交通機関でのベビーカー利用時の苦労なども相当ですよね。怒鳴られるという話も聞きます。

いや本当に。常に「子どもが泣いたら終わり」みたいな気持ちでいました。一か八かの賭けみたいな感じで出かけていた記憶があります。

――金原さんの育児を助けてくれる方はいらっしゃいましたか?

助けてくれたのは、完全に保育園です。入園が決まった時は安堵で泣きました。0歳児クラスの先生には特にお世話になって、辞められた時にはやっぱり泣いてしまいました。園の力を借りられなかったら、子どもを育てられなかったと思います。とてもお世話になりました。

※1……希死念慮を持つキャバ嬢ライと、焼肉擬人化漫画をこよなく愛する腐女子の由嘉里の物語。実写映画化が決まっている。

※2……「母」のイメージを押し付けられて苦しんだ経験を朝日新聞に寄稿し、話題になった。

6年間を過ごしたフランスでの子育てや、ご自身の母親との関係・娘さんとの関係など、インタビュー後編はこちら

INFORMATION

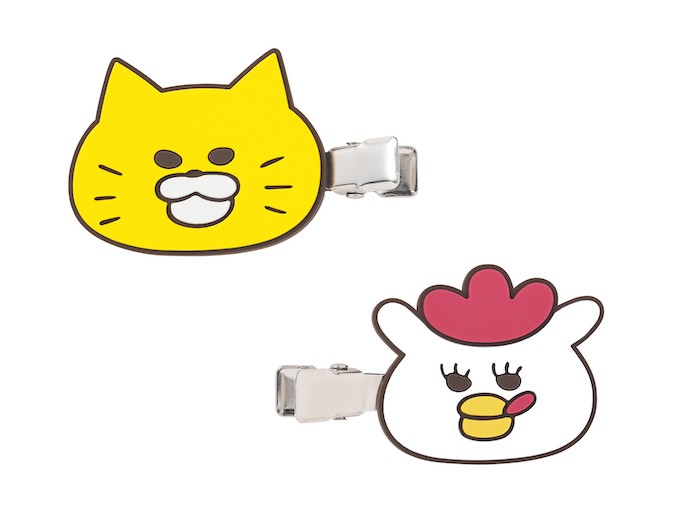

『ナチュラルボーンチキン』

金原ひとみ/著

河出書房新社 1760円

ルーティン生活を愛する45歳事務職の浜野文乃は、同じ会社で働く「パリピ」編集者の平木直理の見舞いに行ったことがきっかけで、忘れかけていた「本当の私」に出会い直す。

インタビュー/綿貫大介 撮影/馬場わかな(kodomoe2025年2月号掲載)