ドイツで子育てする中原さんの「ハニーハント」! 娘の誕生日プレゼントは「ハチミツの収穫」!?【教えて!世界の子育て~ドイツ~】

海外ではどんな子育てをしているの? 日本から離れて子育てをするママたちに、海外でのようすを教えてもらう「教えて! 世界の子育て」。場所や文化が違うと、子育ては違うのでしょうか。日本での子育てや生活と同じこと、違うこと。ドイツでふたりの娘さんを育てる中原さんからのレポートです。

今回は、中原さんのハニーハント。ハチミツは美味しいな! カリカリトーストにとろーり、生姜湯にひと匙。どうやって収穫するのかな? 見学のレポートが届きました。

ハニーハント

5月。気持ちのいい気候が数日続いたある日、友達のツァイドラーさんが「庭の養蜂箱からハチミツを収穫するからおいで!」と声をかけてくれました。ツァイドラーさんのペットはミツバチです。

私も家族も蜂が大好きです。うちにやってくるいろいろな種類の蜂はそれぞれが面白い姿をしていて可愛らしく、なにより庭の果樹の実りがあるのは蜂の受粉のおかげですから、いつもお世話になっております! ありがとうございます! の気持ちで接しています。

そしてもちろんハチミツも大好きです。夫と子どもたちなど、好きすぎてハチミツをカレースプーンで食べるのです。貴重だっつってんのに。

あの美味しい黄金色のトロトロをどんなふうに収穫するのだろうと次女のおいもさんは気になっていたようで自分の誕生日プレゼントとしてハチミツの収穫を見せてほしいとツァイドラーさんにお願いしていたのでした。そしてとうとう収穫の日が来たのです。

友達の家に着いたら目の前が菜の花畑で子どもたちが吸い込まれていった。おーい帰ってこーい。

あたり一帯が甘いラプス(菜の花)の匂い。5月はあちこちで菜種油用の広大な畑が満開になり、まるで大地のパッチワークのように大きな黄色い絨毯(じゅうたん)が広がっています。蜂たちは野の草花だけでなく黄色い絨毯からも蜜を集めてきますから今の季節はラプスをメインにしたハチミツになります。ツァイドラーさんは蜂を飼って30年、おなじラプスの季節でも年によって味が全く違うのだと言います。その年に近隣に生える草花や木々の具合で味が変化するんですって。

蜂くんたちが忙(せわ)しなく出入りする養蜂箱。丸めた花粉を後脚にくっつけた子もいて見ていて飽きません。かわいい!

「これを着てね」

手渡されたイムカ(養蜂家)のツナギを着るとおいもさんは小さな宇宙飛行士のようになりました。

「これ暑いよー!」

「そうだね。でも薄いと蜂の針が通っちゃうから……」

蜂からすれば大事な巣を暴き蜜をとっていく人間はドロボーです。働き蜂が刺しにくることは稀だそうですが体当たりで「あっちいけ! あっちいけ!」と攻撃してくるのです。でも防護服をしっかり着ていれば大丈夫。

「蜂がぶつかってきたりするかもしれないけど、落ち着いてゆーっくり動くんだよ。刺されないから。だいじょうぶだから」

と友達。足元もゴム長靴だし、手袋もしたし準備は万端です。

ちいさな養蜂家いっちょあがり!

作業が始まりました。養蜂箱の上蓋をあけるとハチより先に出てきたのは何かの幼虫です。

「げっ! Wachsmotteだ」

蜂の巣に寄生して巣材を齧(かじ)って穴を開けてしまう蛾(が)なんだって。蜂の巣に住んでいるのは蜂だけではないのか。

ツァイドラーさんは蜂がびっしりついたハチミツの枠をそっと持ち上げ、「どいてどいて」と刷毛(はけ)でそっと蜂を払い回収箱に納めていきます。丁寧に、ゆっくり、蜂を刺激しないように。

「この枠にハチミツが入っているの?」

「そうだよ。蜂はね、体から蜜蠟を出して六角形の小部屋を作るでしょ。この中に小分けに蜜を溜めてるんだよ」

「まだ怒ってないね」

「蜂くんいいこだね」

ゆっくり丁寧な動きのおかげで蜜を取ってるのがまだバレてないのか攻撃がありません。子どもたちは工程を見守ります。

「持ってごらん」

「わ、重い!」

蜂の働きが想像以上だったようで手渡された枠は蜜をたたえてずっしりです。

「なんでハチミツとろとろ垂れてこないのかな? なんで?」ツァイドラーさんは枠に詰まったハチミツを少量とって糖度計で計り、収穫できるハチミツであることを確認しました。

「蜂が集めてきた蜜はもうハチミツなんじゃないの?」

「植物から集めてきてすぐの蜜は水分量が多くて、そのままにしておくと発酵してしまう。蜂は自分の保存食として糖度を上げるために、蜜を体に入れて吐き出す作業を繰り返して水分除去するんだよ」

なんですかその手間は! し、知らなかった……小さな体でハチミツの濃縮作業もしているとは。

発酵したハチミツは芳醇な味わいでとても美味しいのだけれど、販売することはできないので養蜂家だけのお楽しみなのだそうです。

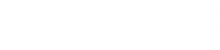

養蜂箱のしくみ。

蜂がぷんぷん!

「わああああ、蜂くんが怒ってきた!」

ハチミツの回収が終わりに近づくと蜂が蜜を取られていることに気づいたようで攻撃が始まりました。

べちん! べちん! 蜂の体当たりけっこう痛い。

痛いけど、蜂の体当たりをバチバチ食らえるなんて、なんて素敵な誕生日プレゼントなんだ!

「中原くん、髪の毛縛って帽子かぶって! 髪の毛の中に間違って突っ込んじゃった蜜蜂はパニックになって刺したりするから」

ひええええ蜂は黒い色を攻撃するそうで日本人の黒い頭なんて恰好の攻撃対象です。しかも私は防護服を着ていません。退却退却! でも巣を開けられて蜜をかなり取られてからの攻撃、ねえ蜂くんドロボーに気付くの遅くない!?

「初夏の収穫は落ち着いたものなの。でもラプスの後のアカシアの収穫をしてリンデ(シナノキ)の収穫になるころは秋口だからもう大変よ。この蜜まで奪われたら越冬できない! って蜂も思ってるから必死で攻撃してくるの」

蜂が真剣に飛ぶ姿が美しい。ミツバチは敵に針を刺すとお尻がちぎれて死んでしまいます。一生に1回きりの針ですから無闇に刺すことはありません(なのでまずは体当たり)。

逃げろや逃げろ!

さあ、次は回収した枠から蜜を取り出す作業に入ります。

蜜で満タンになった六角形の小部屋は蜜蠟で蓋がしてあります。これでタプタプでも垂れなかったのです。

専用のフォークでサクサクと蓋だけを除去して遠心分離機に掛けます。

使い込まれた美しい道具です。

作業が進めば進むほど辺りはハチミツと蜜蠟の甘い香りでいっぱいに。幸せの香りにうっとりしているうちに遠心分離機の底には取り出されたハチミツが溜まっていきました。

「はやく食べたい」

「はやく味見しよう」

ここにいる全員が飢えたプー。誰も待てない。取り出し口を開くと透明な蜜がとろ~!

「よし舐(な)めていいよ」

小さな指が次々に伸びて蜜を掬(すく)っていく。「うわあ、うまい」「かおりが、おはな」

「こそげとった蓋は蜜蠟として蠟燭(ろうそく)にしたり蜂が再び巣の材料として使えるように戻したりするけど、その前にガムにしてもいいよ」

「ガム!」

「これをそのまま口に入れて蜜の味がなくなるまで噛むんだよ。そしたら蜜蠟だけが口に残るから味がなくなったら吐き出せばいい」

「おもしろーい!」

「おいしー!」

天然チューイングガム、というかチューイングワックス。ハチミツの収穫をした時でないと食べられない特別なおやつ。栄養たっぷりなんだって。

空っぽになった枠は蜜蠟の小部屋を壊さないよう丁寧に養蜂箱に戻されます。蜂がまた花の蜜で小部屋をいっぱいにしたらふたたび回収です!

「システマチックに養蜂してる大手は蜂ごと収穫して蜂も分離器に掛けて殺してしまうんだよね。そんでハチミツを取り出すときに死骸を漉(こ)すのよ」

ああ……菜食主義の人がハチミツを避けるというの、理由はそこにあったのか。

ずっと疑問だったのです。ハチミツは花の蜜を蜂に集めてもらってるだけからほぼ植物なんじゃないの? と。しかしこうして養蜂箱の様子を見せてもらうと、エリアを区切り女王蜂を子育てエリアから蜜の貯蔵エリアに行かせないための柵が大きな役割を果たしていることがよく分かります。女王蜂が蜜の周りで卵を産んでしまわないようにしているのです。

「蜜の集まり具合だけじゃなく蜂が病気になってないかもちょいちょい見に行かないといけないんだ」

ダニが媒介するバロア病も困りものだけど、それ以上に恐ろしいのがミツバチの巣を壊滅させる病気、アメリカ腐蛆病(ふそびょう:蜂の幼虫が腐ってしまう病気)で、感染が発見されたら半径3キロ圏内の養蜂箱は箱ごと焼却しないといけないのだそう。地域の蜂をお互いに守るためにもこまめな見回りと健康チェックが必要なのです。

ツァイドラーさんは自分の庭だけでなく野原や畑のそばや森の脇など色々な環境にたくさんの養蜂箱を置いているので見回りだけでもひと苦労なのですが。

「でも蜂を殺さなくていいやり方もあるんだよ。感染をすこしでも減らすために、空になったハチミツの容器は洗ってから捨ててちょうだいよ。容器に残ったハチミツからよその地域に広がったりするから」

ツァイドラーさんちの池。陸地と水面の間には、苔がふんわりと水辺におりた向こうに水草が顔を出す湿地帯のグラデーションが作られています。この湿地帯をよく見ると蜂たちが水を飲みに来ている様子が観察できました。

「蜂は苔から水を飲むんだね!」

「蜂は足場のない水たまりやツルツルしたバケツからは水を飲めなくてね。朝露を集める草木や湿った苔がないと溺れてしまうんだよ」

溺れることなく水を飲める環境って蜂だけじゃなく、他の虫や鳥、ハリネズミなどの獣にも大切ですよね。蜂は、大地と生き物をつなぐ存在です。季節が巡ると咲く花が変わり蜜が変わります。巣箱の位置によっては野の花の蜂蜜や蕎麦(そば)の花の蜂蜜がとれ、針葉樹の多いところではマツなどについたアブラムシが出す蜜を集めたハチミツになります。

ドイツでは花の蜜をブルーテンホーニヒ、花があまり咲かない森で採取するものはヴァルドホーニヒと呼ばれていて、季節、地域によって様々な味わいの違いがあり、旅先で手に入れるその土地の養蜂家のハチミツほど魅力的なものはありません。

収穫したばかりの菜の花のハチミツと収穫後に攪拌(かくはん)したもの。ハチミツは収穫後1週間ほどで結晶化し、これを砕いて攪拌することで口溶け柔らかクリーミーなハチミツに。クリーミーだから……こんもり塗ることができてしまう……! ドイツでは養蜂家の蜂蜜(イムカホーニヒ)はこのグラスに入っています。

蜜を運び、花粉を届け、ときに自身が餌となって多くの生き物をつなぎ養う。人間も例外なくその恩恵にあずかっています。大げさで無い事実として、蜂の働きなくして私たちの食糧はないのです。

養蜂30年のツァイドラーさんは、自分はまだまだ蜂のことを知らないといいます。私たちが見せてもらったのはほんの入り口にすぎませんが普段はのぞくことのできない世界をおいもさんへのプレゼントを通して見せてもらえて、蜂への敬意を新たにしたのでした。

子どもはどう感じたかな。

「今日は何がいちばん印象に残った?」

「ガムー!」

今回の海外ママは

中原さん

結婚を機に夫の故郷ドイツに移住。滞在年数10年を超えてもドイツ語に苦しむ。趣味はレストラン巡り、庭いじり、手芸などなど。掃除と片付けも趣味になったらいいのになあ……といつも思っています。2人の娘がいます。#中原ドイツ子育て Instagram @s_vn