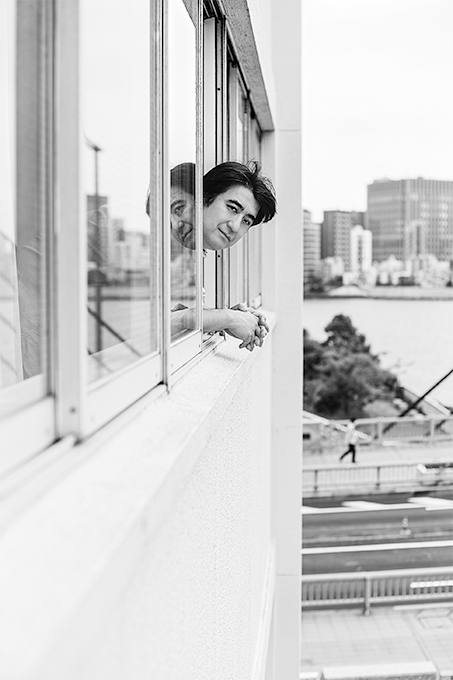

テレビプロデューサー・佐久間宣行さんロングインタビュー。カルチャー好きになったのは「趣味人」だった祖父の影響【前編】

「あちこちオードリー」(テレビ東京系)など、数々の人気番組のプロデューサーを務める、佐久間宣行さん。裏方として多忙な中、ラジオ番組のパーソナリティとしても活躍中。kodomoe10月号では、少年時代のことや、自身の子育てについて伺いました。

kodomoe webでは、インタビューを全編公開。前編では、幼少期やご両親に反対されたテレビ東京への入社についてなどをおうかがいしました。

さくまのぶゆき/1975年、福島県生まれ。テレビプロデューサー、演出家、ラジオパーソナリティ。「ゴッドタン」や「あちこちオードリー」(ともにテレビ東京系)などを手がけ、2019年からラジオ「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」のパーソナリティを担当。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」も大人気。著書に『佐久間宣行のずるい仕事術』(ダイヤモンド社)など。

テレビ東京で「ゴッドタン」をはじめとして、話題の番組を次々と立ち上げてきたテレビプロデューサーの佐久間宣行さん。昨年からはフリーになり、YouTubeやNetflixなど、テレビにとどまらない活躍を続けている。会社員時代からパーソナリティを務めるニッポン放送の人気ラジオ番組「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」ではポップカルチャーへの深い愛を存分に語っているが、その原点は幼少期にまで遡る。

カルチャー好きになったのは

“趣味人” だった祖父の影響

――佐久間さんはどんな少年だったのでしょうか?

小学生の頃は背が低くて運動神経もいいほうではなかったので、あんまり自信があるタイプではありませんでした。どちらかというと空想を巡らしたり、好きな本をずっと家で読んだりするのが好きな子ども。それに幼稚園児の頃から気に入った本を小さいバッグに入れて常に持ち歩いていたようで、親父からは「同じ本を何度も何度も読んでいて、何が面白いんだろうと思ってた」とのちに言われたことがあります。

好きなものに対する集中力はすごくあったんですよ。例えばおもちゃ屋さんで好きなおもちゃを平気で3〜4時間見ていられました。一方で、おしゃべりで落ち着きのない子だったので、お袋からはよく心配されました。家族でレストランに行っても、料理が来る前にうろうろ歩きまわってはいろんな人たちに食べ物をもらっちゃってお腹いっぱいになり、自分が頼んだ料理を食べられずに怒られるということもありましたね(笑)。

――すでに興味深いエピソードがたくさん飛び出していますね! ご両親はどんな方々でしたか。

うちは昔ながらの、普通のサラリーマン一家。親父は仕事ばっかりしていて、印象といえば煙草を吸って、麻雀とパチンコをやっていて、野球を観るのが好きだったということぐらい。お袋はとても真面目でいい人ですね。母方の祖父がとても奔放な“趣味人” だったので、その反動があったのだと思います。そんなおじいちゃんは東京に住んでいたのですが、よく僕には本を送ってくれていました。

――では、本好きになった影響はお祖父さんですか?

それはあると思います。小学生の頃はイギリスの作家エドマンド・ウォレス・ヒルディックの「マガーク少年探偵団」という児童文学シリーズが好きで全巻読破したんですけど、それも最初の一冊はおじいちゃんがくれたものでした。ほかにもおじいちゃんは自分で読んで飽きた本をそのまま送ってくるんです。だから変なタイミングで突然『こちら葛飾区亀有公園前派出所』が10巻送られてくるなんていうことも(笑)。

――それは嬉しい! 身近に多趣味な方がいると楽しそうですね。

でもね、小学生相手に『攻殻機動隊』で知られる士郎正宗の『ブラックマジック』が送られてきたりするんですよ。すごいエッチなシーンもあるのに、そういうの気にしないんです。ほかにも落合信彦の『狼たちへの伝言』とか。

――それでもおすすめされたものはちゃんと読むところが佐久間さんらしいですね。

さきほど同じ本を何度も読んでいたという話をしましたが、裕福な家庭ではなかったのでそれしか楽しみがなかったんです。とにかく活字に飢えていたので、届いたものはなんでも読みました。それを思うと、僕の中の「文化」の源流にあたるものは、あまり認めたくないですけどおじいちゃんだったのかもしれないです。

――テレビの話が幼少期には出ませんが、テレビに触れていなかったのでしょうか。

小学校の高学年までは家に1台しかテレビがなく、ゴールデンタイムはほとんど親父が野球を観ていました。僕は当時、剣道やミニバスをやっていたのですが、帰ってくる頃には野球の時間なんです。だからほとんど観ていなかったかもしれない。夕方のアニメをちょっと観るぐらいで。自分にチャンネル権はありませんでした。

――お父さんが家族の中では強い存在だったんですね。

はい。そうですね。テレビをちゃんと観た記憶は、土曜の午後など、父親がいないとき。当時だと「特攻野郎Aチーム」などのアメリカのドラマが土曜の15時から放送されていたんですけど、それは大好きでしたね。

男子校に通ったからこそ

好きなものを好きと言えた

――学業の方はどうでしたか?

両親からは「勉強しろ」と一度も言われたことがありませんでした。成績がよくても悪くても何も言ってこないのですが、なんとかお袋を喜ばせたくて勉強はしていましたね。

――勉強の話題が出ない家庭で、自ら勉強をしていたとは。

どうにか喜ばせたい一心で勉強はしていました。まあ、当時は誰かと比べたり順位をつけられたことがなかったので、僕自身は自分が勉強が得意な方に分類されるタイプだということにまだ気づいていなかったんです。でも中学1年で転校したら学年で3位の成績をとれて、学校では一気に“勉強できるキャラ” になりました(笑)。そこで先生に「これだと地元の進学校に行ける成績だよ」と言われて、これにはさすがにお袋も喜ぶだろうと思いましたね。

――高校は福島県立磐城高等学校に行かれたんですよね。

当時は男子校で嫌だったんですけど、多様な選択肢があったわけでもなく、そこを受験しました。でも結果的にこの選択はよかったですね。大学受験のことを考えている生徒が多かったので、僕も進路について自然と考えることができましたから。それに、あれだけ嫌だった男子校に行ったからこそよかったんだろうなと思うこともちゃんとありました。

――それはどういうことですか?

女子の目をなんにも気にせずに過ごせたということです。僕、オタクだったんですよ、中学生の頃から。アニメが好きで。当時からアニメ雑誌『アニメージュ』とかも読んでいたんですけど、中学校は女子もいるからアニメが好きだということは伏せていたんです。男子のみんながBOØWYが好きだと言っているのに合わせないといけなかった。

――やっと好きなものを好きと言えるようになったわけですね。

男子校って、他人のことはどうでもいいんですよ。男しかいないから何をしていても気にされない。だから好きなことを思い切りやってもいいという空気がありましたね。これはラクだなと思いました。だから高校時代はマンガやSFばかり読んでいましたよ。図書館にある横山光輝の『三国志』をひと月ずっと読んでみたりとか。

――最高ですね、そのひと月(笑)。

部活にも入っていなかったので、思う存分好きなものに浸ることができました。この時期に自分はカルチャーが好きなんだなと自覚しましたね。

――幼少期から根底にあったカルチャー好きの精神を、ここでついに自覚したわけですね。

そうです。まぁ、女子の目があっても高校時代に花開いていたかもしれないですけど、男子校でオタク友達とつるんでいられた環境が大きかったと思います。その頃はフジテレビの深夜番組もあるし、ダウンタウンも出てきたばっかりの頃でした。あとは、アニメ「ロードス島戦記」が始まったり。

――テレビが面白くなってきた時期ですね。その頃はもうチャンネル権はあったんですか。

帰宅部だったので親父がいないうちに。あとはもうさすがにビデオがあったので、そのおかげで観られました。やっとバラエティ番組も楽しめるようになったんです。親父が野球を観ている時間に先に寝て、家族がリビングにいないタイミングで録画していたビデオを観て、そのあと深夜ラジオを聴きながら勉強する、という生活を送っていました。その影響で今でも深夜ラジオは好きですね。

――そしていよいよカルチャーの発信地である東京(の大学)へと進んでいくわけですね。

家にそんなにお金がないから国立大学に行こうと思い、最初は筑波大学を志望していました。当時はもうカルチャーにすごい興味が出てきていて「東京に行きたい」という気持ちが強かったのですが、筑波に通いながら週末の度に東京に行けばいいだろうと。距離感がわかっていなかったんですが、これは考えが甘かったですね。高校3年のときに筑波大学に見学に行ったら、え、めちゃくちゃ遠いじゃん……となって。

――まだつくばエクスプレスもないですからね。

東京に行ったら三谷幸喜さんの舞台とか、岩井俊二監督の映画とか、あとはミニシアターでしかやってない映画とかを観るんだ! と意気込んでいたのですが、これはどうやら筑波からだと無理だぞと思い至りまして。だから、すぐに志望校を早稲田大学に変更しました。それから親父とお袋に頭を下げて、「奨学金をもらいながら最初は家賃の安い寮に住むので、東京の私立大学に行かせてください」と頼みました。

――そのときのご両親はどんな反応でしたか?

高3になって両親にはじめて受験の相談をしたのですが、まず僕の成績が早稲田に行けるレベルであることを知ってびっくりしていましたね(笑)。

両親から反対された

テレビ東京への入社

――マスコミ志望の意識はいつ芽生えましたか。

大学でサークルに入ってからですね。最初に声をかけられたサークルに入っちゃったんですよ。それが広告研究会です。当時から100人以上が所属する大所帯で、コピーライティングチーム、イベントチーム、CMチームなどと分かれていたのですが、1〜2年生の頃は営業担当としてスポンサーを見つけてくるのが仕事でした。

――まるで会社ですね。

この仕事があまりにも大変で、2年生のときに「こんなことをやりたいんじゃない!」と思って辞めてしまったんです。でもそこには結構面白い人たちが同期にいて。ドラマ「テセウスの船」(TBS系)などを手掛けている大映テレビの渡辺良介、DREAMS COME TRUEのコンサートをプロデュースし、今は日本テレビに在籍している依田謙一、『ゆれる』がカンヌ国際映画祭に正式出品された映画監督の西川美和、といったずばぬけた才能を持つ人ばかりが在籍していたので、たくさん刺激をもらいました。

――そうそうたる方々が同期だったんですね。

だからクリエイターみたいなことは早めに諦めたんです。その後しばらく引きこもりになりました(笑)。3年生からは空いてる時間でライブに行ったり本を読んだりして、ずっとカルチャー漬けの生活を送ってきました。

――就職活動はマスコミに絞っていたんですか。

サークルを辞めてから、やはりマスコミは向いていないのではという気持ちもあって。基本的にはメーカーや金融、商社を中心に受けていたんです。就職氷河期でしたが、そっちはかなり内定が取れました。ただ、当時は最初にフジテレビの面接があったんですよ。だから面接慣れのために、まずフジテレビを記念受験したんです。それは落ちたのですが、「制作の仕事が向いている」と面接官に言われたのを真に受けて、制作で唯一受けたのがテレビ東京でした。

――数多ある内定先から、最終的にテレビ東京を選ばれたわけですよね。テレビ局に就職をするということにご両親は驚かれたのでは。

テレビ局は反対されました。お袋には特に。30年前の福島なので、テレビ東京系列のネット局は福島にはないんですよ。だから、「は?」って感じでしたね。ほかの内定先の話もしていましたから余計に。

お袋からは「商社か通信会社に行くべきじゃない? 一生食べていけるよ」と言われました。テレビ東京は本当に零細企業だと思われていたようです(笑)。大学の友達もみんな同じリアクションでしたよ。何人かの親友たちが、「まあでもお前、マスコミの方が向いてんじゃない? クリエイティブやった方がいいんじゃない?」って言ってくれましたが。

「結婚、子育てで変わった仕事に対する意識」「育児がきっかけで生まれた新しい番組のアイディア」など、インタビューの続きはkodomoe2022年10月号へ。

INFORMATION

『佐久間宣行の

『佐久間宣行の

ずるい仕事術』

ダイヤモンド社 1650円

佐久間さんが、テレビ東京での22年に及ぶサラリーマン生活の集大成として書いたビジネス書。「なぜ好きなことばかりできるのか?」、その秘密を惜しげもなく公開しています。

インタビュー/綿貫大介 撮影/キッチンミノル

テレビプロデューサー・佐久間宣行さんロングインタビュー掲載、kodomoe2022年10月号好評発売中!