子どものクセは3つに分けて考えます! 焦ったり、責めるのは禁物!

「やめてほしいな~」「いつまでも治らなかったら!?」……子どものあんなクセやこんなクセ、どうしたらいい? 子どもを追い詰めず、親も焦らず、がクセ対応のキーポイント!

クセはその種類によって、大きく3つのタイプに分けて対応を考えましょう。いずれのクセも、早くやめさせようと焦ったり子どもを責めるのは禁物です。

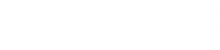

1、親が上手に働きかけたいクセ

悪いことだと感じさせずに

気長に見守ってあげたい

最も多い鼻ほじり、指しゃぶり、爪かみ。不衛生だし感染予防の面からもすぐにやめさせたいと思うかもしれませんが、叱ることは逆効果。「悪いことをしている」と子ども自身に思わせると、よけいにストレスになったり、隠れてやるようになったりする場合も。親がうまく働きかけることで、半年~1年で軽減させたりなくしていける場合も多いので、長い目で見守って。

こう対応しよう

責めずに見守る姿勢を大事に、子どもの関心をクセ行動以外に向けさせてみましょう。クセが出なかったときに「やらなくて、えらかったね」などほめてあげることも有効(詳しくはP.76へ)。ただし、爪を深くかみ過ぎて血が出たり、指しゃぶりからタコができたり、二次的な症状が出て日常生活に支障をきたすようなら、かかりつけ医や、子どもの心に詳しい医師(下記「子どもの心相談医」って? 参照)に相談しても。

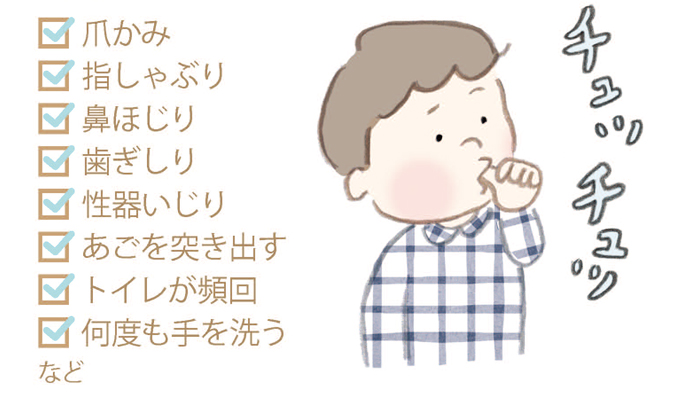

2、気にしなくていいクセ

クセには触れずに

成長とともに治まるのを待つ

チックや吃音、夜中に寝ぼけて声を上げる(夜驚症)、歩き回る(夢中遊行)などは、本人の意思とは関係なく出るクセ。夢中遊行はケガをしないように見守る必要がありますが、それ以外はクセには触れずに、「個性のひとつ」くらいの気持ちで、自然に治まるのを待ちます。ただし、6か月以上同じ状態が続いたりひどくなることがあれば、専門の医師(下記「子どもの心相談医」って? 参照)に相談を。

3、専門家に相談したほうがよいクセ

発達の問題が隠れていることも。

医師に相談してサポートを

クセの行動から病気や障害が見つかることも。遊んで興奮して大声を出すのは問題ありませんが、注意してもボリュームを下げられない場合や、園など特定の場所や場面で話すことができなくなる場面緘黙などは、発達障害や不安障害の可能性があることも。その子に合ったサポートを始められるように、かかりつけ医か専門の医師(下記「子どもの心相談医」って? 参照)に相談を。

「子どもの心相談医」って?

小児科医の中でも特に子どもの心理発達に詳しく、行動の問題や発達障害など、子どもの心に対応する外来診療を受け付けている専門の医師。全国に1000人程度おり、日本小児科医会のHPで検索できるので、相談したいと思ったらまずチェックを。

教えてくれたのは

細部千晴さん

ほそべちはる/細部小児科クリニック院長。子どもの心相談医。日本小児科学会専門医。『この1冊であんしん はじめての育児辞典 最新版』(朝日新聞出版)など、著書多数。男の子2人のママ。孫も1人。

イラスト/松元まり子(kodomoe2022年4月号掲載)

KV修正-350x350.jpg)