幼児期は免疫育ての適齢期! イクメン(育免)で感染症やアレルギーに強い体をつくろう

感染症が季節性なく流行したり、アレルギーも増えている今、子どもの免疫力を育てたいというママパパの願いは切実です。実は子どもの免疫の大きな部分は、幼児期の過ごし方で決まってくるそう。おうちでできる免疫育て=イクメン(育免)を、ママ小児科医の先生に教えていただきます。

今、感染症にかかる子やアレルギーの子が増えている!?

みなさん、そもそも「免疫」って何か正しく知っていますか?

「免疫は体に入ってきた異物を見分け、それとたたかう力のことです」と工藤先生。「異物とは例えば病原菌やウイルス、花粉、ほこり、寄生虫などです。これらが体内に入ってきたときに『変なものが入ってきた』と即時に見分け、速やかに排除して自分を守り、自分に対しては攻撃を行わない。それが正常な免疫の働きです」。

免疫には生まれつき持っている「自然免疫」と、生まれた後に身につく「獲得免疫」があり、この2つが連携して異物から体を守っています。予防接種を通してつく免疫も「獲得免疫」に含まれます。

「子どもは成長する中で感染症にかかったり予防接種を受けたりして、獲得免疫を身に着けていきます。ところが、今の子どもたちは、コロナ禍で人との交流がなく感染症にかかることが極端に少ない中で幼児期を過ごしました。そのため免疫を獲得できていない、つまり『免疫学習ができていない』状態とも言えます。コロナ禍が明けて集団生活や人との交流が戻った今、感染症に次々とかかったり、1人感染者が出ると爆発的に広がったり、といったことが起こりやすくなっているのです」

また、こうした免疫学習が不足した状態はアレルギーになるリスクも高いと言います。

「体内に異物が入るとそれに対抗するために免疫細胞が働きますが、同時に免疫細胞が過剰にならないように抑える細胞も働きます。そうして経験を積みながら正常な免疫の働きが育っていくのですが、感染症にかかる機会が極端に少ないと、そのトレーニングをする機会がなく、免疫が必要以上に反応してしまう。それが花粉症や食べ物などのアレルギーです」

免疫を育てるのに大事な3~4歳! 「正常な免疫」を育てよう

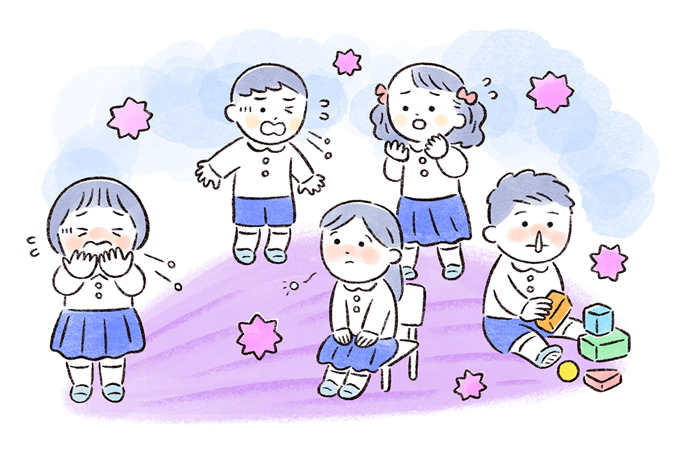

株式会社明治が子どもを育てるママパパ1000人を対象に行った「子どもの感染と免疫力に関する調査」では、「子どもの免疫力を育てたいか」という質問に76%が「YES」と回答しましたが、一方で「免疫力を育てるためにどのような対策をとればいいか分からない」という回答が77%という結果に。

今未就学~小学生の子どもたちは、免疫学習が足りない中で成長している世代。だからこそ、日々の生活の中で免疫力をしっかり育てていく=イクメン(育免)の考え方が大事です。

「免疫にかかわる細胞は12~13歳くらいまで成長しますが、特に重要なのが3~4歳。この時期までに免疫の細胞が分化して、正常な働きができるかどうか、つまりアレルギー体質にならないか否かがおおかた決まると言われています。でも、すでにお子さんがその時期を過ぎていても、ここから育てていくことはもちろんできますので、安心してください」(工藤先生)

免疫を育てていくのに大きなポイントとなるのが「腸」。

「免疫細胞の7割が腸にいる、というのは聞いたことがある方も多いでしょう。腸内環境をよくして、小さいうちによい腸の基礎をしっかり作りたいですね。また、免疫のトレーニングには感染症にかかることもある程度必要。過度に感染を恐れて人との接触を避けたり、過剰な消毒などはしなくてもOK。子どもが病気になるとママパパも大変かと思いますが、『今、生涯にわたって異物とたたかえる体をつくっているんだ』と思ってみると、少し気持ちがラクになるかもしれませんね」

免疫力を育てる食事のキーワードは「シンバイオティクス」

免疫細胞を活性化させ、正常な免疫の働きを育てるために意識したいのが「腸にいい食事」。

「乳酸菌やビフィズス菌など腸にいい菌を生きたまま摂取すること(プロバイオティクス)と、オリゴ糖や食物繊維といった菌たちのエサになるようなもの(プレバイオティクス)を一緒にとることが、腸内環境をよくするのに効果的。これを『シンバイオティクス』と言います」

工藤先生のおすすめメニューは、生きた菌が入ったヨーグルトにオリゴ糖や食物繊維を含むバナナを乗せた「バナナヨーグルト」や、オリゴ糖を含むキャベツや玉ねぎの味噌汁など。みそ汁のみそには、麹菌が豊富です。

「ほかにも、いつもの食材でできるシンバイオティクスはいろいろあるので、できれば毎日食べてほしいですね。あとは、楽しく食べることもとても大切。食べムラがあったりマナーが気になってしまうママパパも多いかもしれませんが、子どもは親がニコニコしていると安心できます。好き嫌いや食べムラは成長とともにおさまることも多いもの。怒られて食事の時間そのものが嫌いになってしまわないよう、『食べたらラッキー』くらいの軽い気持ちでいましょう。『食べなさい』と怖い顔をしてごはんの時間を過ごすより、案外そのほうが子どもがよく食べるようになります」

1日60分の運動が◎! 登園や登下校の徒歩もOK

運動も免疫細胞を活性化させる作用があります。また、運動をすることで腸の動きが促され、お通じがよくなって腸内環境を整える効果も。

「できれば1日60分の運動をしましょう。幼稚園や保育園での外遊びの時間や、小学校では体育の授業、登園や登下校の徒歩も含めての時間でOKです。60分続けて運動する必要はなく、トータルで考えて大丈夫。屋外での運動だけでなく、家の中でトランポリンをしたり、といったことでも十分です」

子どもの長風呂は眠りを妨げ、免疫機能にも悪影響があることも!?

そのほか、生活の中でできることとして、「睡眠」を工藤先生は挙げます。

「免疫細胞は夜寝ている間に修復をするので、質のいい睡眠はとても大事。毎日同じくらいの時間に寝て、起きる。深くしっかり寝ることも大切です。深くしっかり寝るにはお風呂の入り方に気をつけて。体が小さい子どもは長湯をすると体温が上がり過ぎて、寝る前に深部体温が下がりづらくなり、スムーズに眠りにつけなくなってしまいます。温めすぎは避けましょう。38~40度のお湯に5~10分もつかれば十分です」

もう1つ気をつけたいのが、タブレットやテレビなどの長時間視聴。

「画面を見ることが免疫力低下に直接つながるのではなく、心配なのは肥満です。体を動かさない時間が長いとどうしても肥満につながり、肥満は免疫機能の低下やアレルギーのリスクが上がることが分かっています。今の子どもたちは学習などでもタブレットを使うし、『まったく見せない・使わせない』は現実的ではありません。なので、見せっぱなにしない、リモコンは子どもの手の届かないところに置く、『テレビおやすみ時間』を決めてその時間は画面に布をかける、など、ある程度大人が管理して、上手な付き合い方をしてほしいですね」

親子の毎日の中でできるイクメン(育免)はいろいろ! どれも意識するだけで、お金も時間もかからないことばかりなので、親子で取り入れてみませんか。

教えてくれたのは

工藤紀子先生

くどうのりこ/小児科医。医学博士。保育士。順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。クリニックでの診察を中心に、幼稚園~中学校の嘱託医も務め、育児相談に応じたりアドバイスを行うなど、精力的に活動。二児の母。

くどうのりこ/小児科医。医学博士。保育士。順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。クリニックでの診察を中心に、幼稚園~中学校の嘱託医も務め、育児相談に応じたりアドバイスを行うなど、精力的に活動。二児の母。

イラスト/こにしかえ